地域マネジメント学科

大学部/4年制(入学定員/90名)

学科TOPICS

-

[地域マネジメント学科]「選ばれる自分になる」-福島の婚活支援から学ぶ地域マネジメントの実践-

福島県においても、国においても、少子化対策は最重要課題のひとつです。その中で、今注目をあびているのが、県や市町村の婚活支援。 地域マネジメン…

-

[地域マネジメント学科]1年「財政学」特別授業 ―できると思って始める―

2025年7月2日(水)3限目 元自治大学校長、元千葉県副知事等を歴任された滝川伸輔先生をお招きし、『楽しく仕事をしよう』と題して「財政学」…

-

[地域マネジメント学科]「被災地学習」授業にて浜通り学習会を開催しました!

「ふくしまならではの学び」を掲げる本学科では、2年次学生向けに「被災地学習」という授業科目を開講しています。 この科目は、震災・原発事故の被…

今こそ必要なマネジメント力

人を動かし、地域を動かすことが社会貢献に繋がります。地域マネジメント学科では、経営学、経済学、政策学など社会科学全般にわたる基盤の知識を育みます。さらにその知識を総合し現場で活かすマネジメント力を身につけることで、地域に貢献していきましょう。

地域経済とは

皆さんも地域経済活性化などという言葉を聞かない日はないでしょう。地域の未来像をきちんと描くことなしに地域経済は論じられません。ほかの地域や海外との競争力を高め強靭化するような、地域の未来像づくりについて学びます。

地域経営とは

それぞれの会社が地元の人や地域に根差したノウハウをきちんと生かして成長することは大事です。それに加えて、地域全体をひとつの会社のようにとらえて切り盛りし、最新のアイデアに基づいて会社と会社の関係づくりをすることも重要になっています。そういった関係を、会社だけでなく地方自治体も一緒になって、地域で作っていくために必要な事柄を学びます。

地域政策とは

地方が特色を出して発展するためには、県や市町村が国に依存せずにがんばらなくてはなりません。そのためには、住民の意向がうまく反映される県や市の議会の仕組みや、経営的なセンスを取り入れて県庁や市役所の仕事を効率化することが求められます。このような、地域の発展を基礎から支える社会的な仕組みづくりについて学びます。

学びの内容

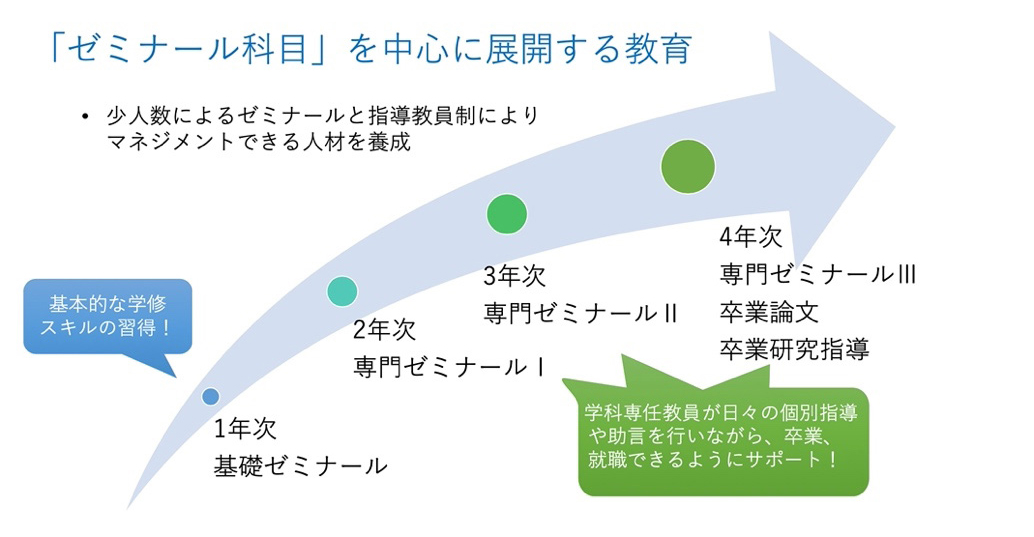

ゼミナールの授業が豊富です

1年生から4年生までゼミナール授業を行い、学びや活動のサポートを密接に行います。

この学科で得られる社会に役立つ力とは

「地域の創生・活性化とは?」。地域マネジメント学科の目的は、この問いに答え活躍できる人材を育てることです。授業やゼミ、課外活動は、そのために用意されています。1年生は「復興と女性」、「被災地フィールドワーク」のほか、「数学」や「地域連携」を含むさまざまな授業を受けます。また当事者や専門家を招き、先人の経験・知恵を学ぶことで、新たに地域発展を目指す方法を考えます。そして「追求し分析する力」と、「状況に応じて対応できる力」を培います。このような力は、どの地域のどの分野にも応用できる「マネジメント力」なのです。

教育研究上の目的

マネジメント学部地域マネジメント学科においては、「福島ならではの学び」によって、将来に向けて挑み続ける社会を実現することを教育理念に掲げ、この理念のもと、持続可能な地域の創生と活性化に貢献する人材を養成する。

卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

⑴人間や文化について幅広い知見を身につけることによって、マネジメントに必要な広い視野から柔軟に考え判断することができる。

⑵幅広い知見に基づいて、時代と地域の課題を的確に捉え判断するための基礎的能力を有している。

⑴新たな社会を見据えて広く現代社会に関心を持つとともに、マネジメントに必要な適切な情報収集力と客観的な分析力を修得している。

⑵ICT (Information and Communication Technology)を理解し、マネジメントに応用できる技術と能力とを修得している。

⑴マネジメントに必要な専門基礎力をもとに、地域の課題を発見しその解決の方向性を想定する発見力と構想力を有している。

⑵マネジメントの専門的知見から、地域経営や地域政策に関する構想を具体的な提案として構築する力を有している。

⑴課題に対応した活動の価値を言語やモデルを通して伝え、マネジメントのための情報として表現し発信することができる。

⑵課題に対応するための企画を動かすリーダーシップによって他者との相互理解をはかり、マネジメントに必要なコミュニケーション力を有している。

⑴さまざまな課題の解決に取り組むために、人と物の資源を組織化するマネジメントの実践力を身につけている。

⑵状況を客観的に評価・修正し、組織に成果をもたらすために考え行動する総合的なマネジメントの実践技術と能力を身につけている。

教育課程の編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

⑴自然・人文・社会・言語分野の「教養教育科目」による幅広い知識の融合を通して、マネジメントに必要な広い視野や人間の本質などに関する深い洞察力と柔軟な思考力を涵養する。

⑵本学独自の学びの導入として「ふくしまに学ぶ(基礎)」により、地域貢献への意識を再認識し、実践的な学びの入口に立つとともに、「基礎ゼミナール」を通して大学での学びに必要な基礎力を高める。

②情報収集・分析力をつける

⑴新たな時代を見据えて現代社会を理解するために、「教養教育科目」を通してマネジメントに必要なさまざまな情報収集力と分析力を獲得する。

⑵マネジメントの基礎を獲得するためのアカデミックリテラシーとしてICTに関するリテラシー科目を必修とするとともに、マネジメントに必要な経済統計やデータ分析などの科目を置く。

③構想・構築力を育む

⑴マネジメントに関わる理論分野の学問体系を包括的に学修する入門科目として、「専門基礎科目I、II」を設け、経営学、経済学、政策学等の基礎科目を学び、「専門ゼミナール」によって課題解決の方向性を発見させる。

⑵地域課題のマネジメントを専門的に学ぶために、地域の金融、企業経営、流通、交通経済等を学ぶ「地域経営」と防災・危機管理政策、公共政策、メディア、地域コミュニティ等を学ぶ「地域政策」の2領域を設定し、学生が目指す将来キャリアに応じて段階的に各論・応用科目を選択できるよう構成することで、地域課題に対する具体的な提案をできるようにする。 ④表現力・コミュニケーション力を身につける

⑴現地での演習(「被災地フィールドワーク」「企業・行政・エクスターンシップ」「地域連携演習I」「地域連携演習II」「専門ゼミナールI~III」)によって、マネジメントをことばで説明する表現力・コミュニケーション力を培う。

⑵学生参画対話型教育(アクティブラーニング)を通して、マネジメントに必要なリーダーシップや相互に理解する力を培い、コミュニケーション力へとつながる基本的な語学力を養成するためにマネジメントに関する実践的な語学科目を置く。

入学に関する基本的な方針(アドミッション・ポリシー)

建学の精神「真心こそすべてのすべて」に則り、Sincerity(真心=偽りや飾りのない心)とHospitality(思いやり)の体得に努め、探究心をもって地域・社会に積極的かつ実践的に貢献しようとする意思と意欲を持つ入学生の受入れを大学の方針として掲げている。マネジメント学部が目指すところは、幅広い知識と専門性を備え、柔軟な発想と行動力をもって、持続可能な地域の創生と活性化に貢献する人材を養成することであり、本学における学びとして構築された教育課程と教授方法(CP)を受け止め、自ら進んで学ぶことのできる人材であるかについて、教科・科目の筆記試験を中心とする基礎学力に関する試験や、面接等を採り入れた各種選抜試験によって、文部科学省が示す学力の三要素(「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」)を評価することを基本方針とし、その際の選抜方法として以下の観点を定める。

①高校教育を広く学修し、マネジメントを学ぶために必要な思考力や判断力を一定程度有している。 ②ICT(Information and Communication Technology)やマネジメントに興味をもち、マネジメントに関する情報やその情報について考えることに関心を持っている。 ③高校教育をとおして、課題を探求しその課題について道筋を立てて構想・構築することに一定程度関心がある。 ④高校教育をとおして基本的なコミュニケーション能力を身につけ、人的ネットワークへの理解があり、人と協働する姿勢を一定程度有している。 ⑤行動力と実行力を一定程度有している。「学科の魅力」を見る