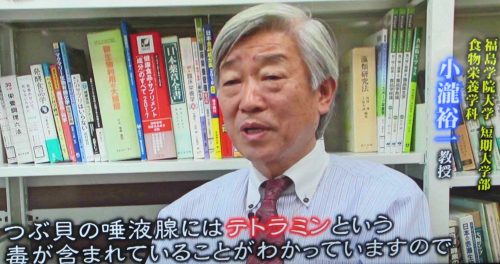

[食物栄養学科]本学科の小瀧教授監修のトピックが日本テレビで放映されました★

本学科の小瀧教授の研究専門は貝毒です。今回つぶ貝の唾液腺に含まれるテトラミンという貝毒による食中毒の話題で、監修とVTR出演をされました。この毒については、毎年先生が受け持たれている食品衛生学実験で分析をしているそうです。

つぶ貝のテトラミン毒とは・・(小瀧先生に聞いてみました)・・

肉食性のつぶ貝の唾液腺には、テトラミンという貝毒があります。つぶ貝はこの毒でカニや二枚貝を動けなくさせて食べると言われています。ひとが食べた場合には、副交感神経が刺激されて元気がなくなったり、めまいや目のちらつき、頭痛、ひどくなると足のふらつきや吐き気などの症状が出ます。でもこの毒はフグ毒の1600分の1ぐらいの弱毒で、症状が出るのは30分〜1時間と早いのですが毒が抜けるのも早く、3〜4時間で回復してしまいます。毎年数件〜10件の中毒記録がありますが、お酒のつまみなどで食べていた場合には、ただの悪酔いと勘違いし、病院に行かないことも結構あると思われます。

つぶ貝の唾液腺とは・・・

つぶ貝の殻を割って身を取り出し縦に包丁を入れると写真のように脂身のような部分が見えます。

魚屋さんや通販で殻付きのつぶ貝を買った場合は・・・

脂身のように見えるつぶ貝の唾液腺をとって食べれば生でも加熱後でも安全です。この毒は加熱をしても壊れませんので、加熱をしてしまった場合にも必ず取りのぞくといいでしょう。ただ、加熱をした場合には、肉の方に毒が移り肉が少し毒化することがあります。また凍結保存した場合には、解凍時に毒が少し肉に移ることもありますので、注意が必要です。居酒屋や和食店で食べる場合には、調理師さんがとってくれているはずですが、念のため確認して唾液腺が残っていたら、取りのぞいて食べましょう。

この番組のバックナンバーは・・・

動画ではなく文章と写真だけですが、「ザ!世界仰天ニュース」ホームページ( http://www.ntv.co.jp/gyoten/) の7月9日放送分に行くと、「フレンドリー社長のまさかの失敗」のタイトルでバックナンバーとして見ることができるようです。